這是中國科普事業走向國際,被國際認可的象征。同時,這個獎項也是對李象益從事科普事業所取得的成就的認可。

古稀老人手捧“科普諾獎”

2013年11月24日,第六屆世界科學大會在巴西里約熱內盧召開,在這個有巴西總統、聯合國教科文組織總干事、巴西科學院院長參加的隆重而莊嚴的開幕式上,只有一個額外的環節用來給一個中國人頒發獎項,這就是為李象益頒發的“卡林加科普獎”。

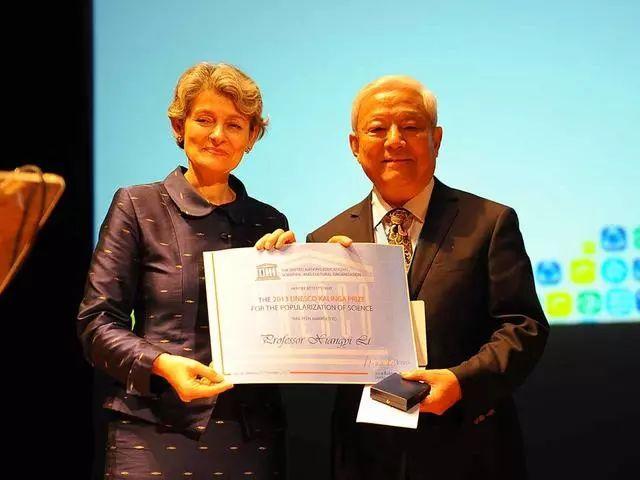

圖為聯合國教科文組織總干事伊瑞娜·波柯娃為李象益教授頒發卡林加科普獎

作為世界科普界的最高獎項,卡林加科普獎素有“諾貝爾獎”之稱。在2009年啟用新規則后,每兩年才會頒發一次,通常情況下每次僅選一人。卡林加獎旨在獎勵為普及科學技術方面做出巨大貢獻的人,在獎項設置的67年中,獲得過這個獎項的人包括研究量子理論而獲得諾貝爾獎的法國物理學家德布羅意。

它強調獲獎者連續、全面和國際化的科普履歷。這幾個關鍵詞,用在李象益身上可謂恰如其分:

李象益在擔任國家科技館館長期間引入了“科學中心”的建館理念,即不強調藏品,而是注重科學的再創造,強調參與、互動、體驗,把科學性、知識性和趣味性結合起來,讓公眾主動參與其中。

在擔任科協科普部部長期間,他還首次主持開展了公眾科學素養的調查,并聯合美國、英國、日本進行四個國家的國際科學素養水平的對比。這項自1992年開始的調查,一直延續到今天。

作為中國自然科學博物館協會理事長,他倡導發起了亞太地區科技館聯盟等,讓中國的科普事業在國際上占有一席之地。

這些工作讓中國的科普事業和國際社會有廣泛的交流,并在國際舞臺上占有一席之地。李象益謙虛地表示,正是因為中國的科普事業強大了,得到了國際上的重視,自己才能獲得這個榮譽。

圖為李象益教授在發表獲得卡林加科普獎之后的感言

獎金回歸科普

在李象益這一系列令人眼花繚亂的頭銜中,大多是和科技館建設和科學傳播相關的。隨著國家對科普工作的不斷重視,源源不斷的資金也注入到科技場館的建設中來。身兼數職的李象益也不介意再多幾個“顧問”的名號。

他坦言,最怕的就是幾個億的資金到位,主事的人卻是丈二和尚,建不出像樣的科技場館。“如果國家錢白花了,我這心里也不好受,所以我再苦再累成天跑著跟人提建議,能讓人家覺得有收獲,我就覺得自己的事情不白做。”

李象益表示,自己做科普獲得這個獎項,那么這筆錢我也一定是回歸科普的,推動科普的創新和發展。用這筆錢設立一個基金,來鼓勵后續的科普工作者,比如針對科技館展館的總體策劃,或者關于博物館教育活動的創意,就是說從源頭上抓科技館的創新,是一個從宏觀上抓創意策劃的獎。

這個獎對解決我國科技館建設的“同質化”問題具有針對性。

科研是科普的源頭

李象益教授1961年畢業北京航空航天大學,留校22年,從事航空噴氣發動機研究與教學工作。其殲七飛機發動機改型實驗研究成果,曾榮獲《國防工辦重大科技成果改進一等獎》。

李象益表示,自己搞了22年科研,搞了30年科普,能夠獲得卡林加獎,離不開22年科研的經歷。做科研是做科普工作的基礎,這話一方面是說,科學研究是科普工作的源頭,另一方面,科普也是一門學問,有自己的方法論和規律。

雖然看上去李象益不搞科研了,但只是說單純出科研成果的科研不搞了,但是科普同樣是一種研究,沒有脫離以科研的方法去研究科普。例如,談到科普創新,不只是說需要創新而是要解決如何創新的問題。他不是個命題者,他總在思考和實踐如何解題,這也是20多年科研工作給予他的思路和理念。

但是科研和科普兩者也有區別,李象益表示科普的范圍更廣,它是與公眾零距離接觸的,科普的成果好不好直接接受公眾的檢驗,這能夠很快地體現出一個人的社會價值,也就是人生的價值。

國內國外科普理念的差距

國內國外科普領域有什么差別呢?李象益表示這之間的差距,可能還是一些理念方面的差距。

比如,美國科技館的兒童館,他們拿出一個大象,問題是大象的耳朵為什么是大的?兔子的耳朵為什么是豎起來的?它核心的問題是“為什么”。而我們受應試教育影響,做科普也只是說“大象的耳朵是大的,兔子的耳朵是豎的”。

國內的教育很大程度地停留在淺層次上,比如中國科技館門口每天來十幾個大巴車,帶著七八百個學生來,但是到科技館里頭,在一個展品面前只停留幾分鐘,轉一圈就走了。這種教育屬于無組織、無目標的學習,叫“非正式教育”。而美國很多科技館里是有老師帶著學生有目標、有組織地系統學習,叫“非正規教育”。

這種有目標的學習,它會啟發學生的思維,從知識層面的傳播提高到科學思想和科學方法的層面,甚至是精神價值觀這個層面。所以在科技館里應該加大“非正規教育”的比重,推進深度理解和深度學習。

科普工作需要政府引導,社會參與

現階段的科普工作主要應該由誰來承擔呢?

李象益表示這個事情應該從中國的現實和世界發展來講:一個是科技工作者直接做科普;第二個就是“中間人”角色,就是科學的傳播者,這些人雖然有些不是干科技的,但是他懂科技,科學經過他們以后就可以轉變為公眾能夠理解的東西,所以這種科學傳播人是很重要的。

現在不能單一地要求科學家搞科普,因為從我們國家的科研體制來說,科學家直接做科普需要一個提倡和推動的過程。所以應該大力培養發展像果殼網、科學松鼠會這樣的科學傳播人。對于民間科普工作者來說,他們自身的積極性很高,可是如果沒有人去保護這種積極性,時間久了他們就會頂不住。

總結起來說就是一句話:政府引導,社會參與。

新媒體給科普帶來新的機會

互聯網教育在新技術的推動下朝著趣味化的方向發展,科普也在向富有活力的方向發展。趣味性實際上也是激發公眾求知欲和探索精神不可或缺的手段。

李象益表示,我們的教育向深層次教育轉變,把原有的灌輸式教育理念轉化為科學思想、科學方法甚至是科學精神的傳播,把科學傳播變成注重當前,注重未來的探索過程。

此外,數字技術的發展把科普教育引向了深度的縱向發展。廣東省科技館是世界最大規模的科技館,但是它的基礎科學展廳最初依然延續的是物理、化學、生物等學科性單個展品的設計。

在李象益的建議下改成了世界十大經典物理實驗的展出。通過過程教育啟發科學思想、科學方法,讓公眾了解科學家是怎樣從不認識到認識的過程。不僅是單純的科學知識,這實際上包含了豐富的科學探索能力的感染,這都是推進科學普及向深度發展,值得探究的方法和途徑。

獲獎也不是我個人的事兒

一個大獎改變了李象益的生活狀態。各方媒體記者邀約采訪絡繹不絕,但即使如此,他也極少拒絕這些邀約:“以前我很少接受采訪,但今天看來,我獲獎也不是我個人的事兒。我希望通過自己的經歷來扭轉大家對科普的看法,從前大家覺得沒能耐的人才去做科普,但今天我們可以說,科普和科研同等重要,做科普一樣可以得到國際社會的認可。”

關于江蘇華辰集團

江蘇華辰集團座落于敬愛的周恩來總理故鄉“江蘇省淮安市”,公司占地面積累計約20萬余平方米,本公司為國家教育部指定教學用品及儀器等產品的大型生產經營企業,集研發、生產、銷售于一體,主要生產和經營理化生實驗室成套設備、多媒體教學設備、語音室成套設備等現代化教學裝備。

針對教育系統我們主要提供校園科技館、科技館設計、校園科技館設計、氣象科普館、青少年活動中心、素質教育基地的建設;針對社區我們提供生命健康、低碳環保、防震減災及公共安全等主題館的建設。曾榮獲“江蘇省科技工作先進單位”和“質量、信譽雙保障示范單位”等榮譽稱號。